CADとPLMによる革新的な製品開発

2024年5月、米国の調査会社であるJon Peddie Research(ジョン・ペディ・リサーチ)は、米国内のCAD(コンピューター支援設計)ソフトウェア市場が2027年までに160億ドル規模に達し、それまで毎年7%の成長を続けるとの予測を発表しました。同様に、米国の調査会社であるMordor Intelligence(モルドール・インテリジェンス)は、米国内のPLM(製品ライフサイクル管理)ソフトウェア市場は2024年に290億ドル規模となり、2029年までに410億ドルに成長するとの予測を発表しました。

これらの成長予測は、米国だけでなく、日本市場にも大きな影響を与えると考えられます。日本の企業にとっても、CAD(コンピューター支援設計)やPLM(製品ライフサイクル管理)を活用した製品設計や開発の効率化は、競争力を高める重要な要素となるでしょう。

これらの優れたソフトウェアを組み合わせることで、企業や小売業者、製造業者は製品の設計や開発のプロセスを改善し、ターゲット層に合わせた収益性の高い製品を生み出すための革新的なツールを手に入れられます。

CAD(コンピューター支援設計)とPLM(製品ライフサイクル管理)の連携は、製品の設計、開発、管理のあり方を根本から変えます。製品開発に軸を置く企業は、かつてないスピードと規模でイノベーションを推進できます。

本記事では、CAD(コンピューター支援設計)とPLM(製品ライフサイクル管理)を連携させる利点や、円滑に連携させる方法、そしてこの2つのソフトウェアの可能性を最大限に引き出す方法をご紹介します。

CADとPLMの連携で競争力強化

CAD(コンピューター支援設計)は製品のデザインを詳細に作成するソフトウェアで、PLM(製品ライフサイクル管理)はそのデザインに関連する情報を整理し、一元管理するソフトウェアです。

CAD(コンピューター支援設計)とPLM(製品ライフサイクル管理)を組み合わせることで、設計の精度を高めるとともに、異なる部門間での情報共有が円滑になります。

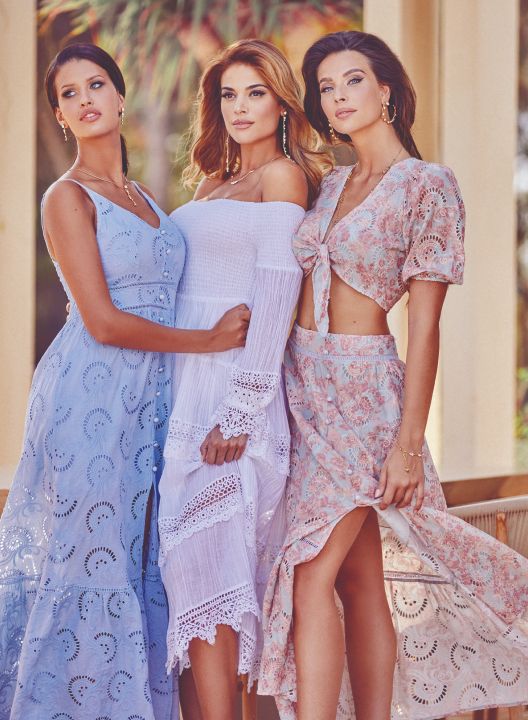

ファッション・アパレル、食品・飲料、化粧品・パーソナルケア、マルチチャンネル小売など、競争の激しい業界において、CAD(コンピューター支援設計)とPLM(製品ライフサイクル管理)の連携は、効率性、部門間の連携、そしてイノベーションを強化する最適な手段です。以下は、CAD(コンピューター支援設計)とPLM(製品ライフサイクル管理)の連携がもたらす利点です。

- サイロの排除

CAD(コンピューター支援設計)で作成したデザインデータを、PLM(製品ライフサイクル管理)が一元管理し、各部門間でデータを共有することで、情報の断片化(サイロ)をなくし、部門間の連携を円滑にします。 - ミスの削減

CAD(コンピューター支援設計)の設計変更が即座にPLM(製品ライフサイクル管理)に反映されるため、古い情報やデータの不整合によるミスを防ぎます。 - 市場投入までの時間を短縮

リアルタイムでの部門間連携を実現することで、開発期間を短縮し、より早く高品質な製品を市場に投入できます。

製品データを一元管理し、部門間の連携を強化することで、複雑な作業も円滑に進められます。CAD(コンピューター支援設計)のデータを「信頼できる唯一の情報源」(Single Source Of Truth/SSOT)であるPLM(製品ライフサイクル管理)で管理することで、より迅速で確実な製品開発が実現します。

CADをPLMと円滑に連携させるポイント

前述のように、CAD(コンピューター支援設計)とPLM(製品ライフサイクル管理)を連携させることで、製品開発の効率を大幅に向上させられます。ただし、成功させるためには、事前の計画と適切な運用が不可欠です。ここでは、連携を円滑に進めるための4つのポイントを紹介します。

1. 明確な目的設定

まずは、CAD(コンピューター支援設計)とPLM(製品ライフサイクル管理)を連携する目的を明確にします。例えば、次のような目的が考えられます。

- 開発スピードの向上

作業工程を効率化し、製品の市場投入までの時間を短縮させる。 - 部門間の連携強化

設計、開発、製造部門が円滑に情報共有できるようにする。 - データ精度の向上

システムの不整合や重複データを防ぎ、ミスを削減する。

ポイント:連携の目的を会社全体の方針と一致させることで、経営陣や関係者の理解が得やすくなります。

2. データ管理ルールの統一

データ移行とデータ管理は、連携において最も複雑な部分です。精度と一貫性を維持するために、次の点に注意が必要です。

- 既存データの整理

CAD(コンピューター支援設計)やPLM(製品ライフサイクル管理)のファイルやデータを監査し、古い情報や不整合を修正する。 - ルールの統一

ファイル名やフォーマット、メタデータを標準化し、円滑な移行を実現する。 - エラーの自動チェック

自動検証ツールを活用し、データ移行時のエラーを防ぐ。

ポイント:PLM(製品ライフサイクル管理)のベンダーと相談し、テストを含む移行計画を立てることで、業務への影響を最小限に抑えられます。

3. 定期的なユーザー教育

新しいシステムの定着には、ユーザーの理解度が重要です。適切な研修を最初に行い、継続的にサポートすることで、ユーザーは次のことができるようになります。

- 統合システムを効果的に操作する。

- CAD設計とPLM業務プロセスの関連性を理解する。

- 新機能を活用して、日々の業務を効率化する。

ポイント:業務や部門ごとのニーズに対応するマニュアルを用意することで、より効果的に学習を進められます。

4. リアルタイムでの部門間連携

CAD(コンピューター支援設計)とPLM(製品ライフサイクル管理)を連携することで、全部門がリアルタイムで設計に関われるようになり、遅延や認識のズレを防げます。これにより、ユーザーは次のことができるようになります。

- 設計変更のリアルタイムでの更新を共有する。

- バージョン履歴を一元管理する。

- 共同で設計を承認する。

ポイント:クラウド対応のシステムを導入すれば、リモート環境でも円滑に連携が可能になります

CAD(コンピューター支援設計)とPLM(製品ライフサイクル管理)の連携を成功させるためには、目的の明確化、データ管理の統一、ユーザーの教育が重要です。また、部門間の連携が円滑になることで、製品開発の効率を飛躍的に高め、競争力のあるビジネスを実現できます。

PLMと連携したCADの役割

CAD(コンピューター支援設計)は詳細な製品設計をするために重要ですが、その真価はPLM(製品ライフサイクル管理)と連携することで最大限に発揮されます。

CAD(コンピューター支援設計)が「設計のエンジン」だとすれば、PLM(製品ライフサイクル管理)は「製品開発のナビゲーションシステム」です。

CAD(コンピューター支援設計)は2D・3Dモデルの作成や機能シミュレーション、技術調整を担いますが、これは製品ライフサイクルの一部に過ぎません。PLM(製品ライフサイクル管理)と連携することで、最新の設計データが全部門に共有され、製品開発全体の戦略と結びつきます。

2つを連携することにより、次のように業務の効率と精度を向上させます。

- データの一元管理

PLM(製品ライフサイクル管理)は、CAD(コンピューター支援設計)や、BOM(部品表)や仕様書、スケジュールを一元管理します。これにより、関係者全員が同じ最新情報をもとに作業できます。 - 部門間の連携強化

PLM(製品ライフサイクル管理)は、設計、製品開発、製造、サプライチェーンをつなぎ、CAD(コンピューター支援設計)のデータを関係者全員が活用できるようにします。 - 変更管理の最適化

CAD(コンピューター支援設計)で行った更新がPLM(製品ライフサイクル管理)内で即座に反映され、関係部署に通知されるため、ミスを防ぎ、円滑な調整が可能です。

PLM(製品ライフサイクル管理)は、CAD(コンピューター支援設計)による設計の前後も含め、製品の開発から販売、廃棄までを一括管理します。以下のプロセスを最適化します。

- 企画・計画

市場調査やトレンド分析をし、新製品のアイデアを構想します。 - 設計・開発

CAD(コンピューター支援設計)で作成した設計データを、部品表(BOM)やプロトタイプと連携させて、技術設計を管理します。 - 製造・生産

生産スケジュール、在庫、サプライヤー情報と連携し、効率的な製造を実現します。 - 市場投入・販売

製品の発売計画やマーケティング資料、流通スケジュールを管理します。 - 廃棄・リサイクル

回収、リサイクル、製品の廃止プロセスを管理し、サステイナブルな運用をサポートします。

PLM(製品ライフサイクル管理)とCAD(コンピューター支援設計)を連携させることで、企業の「デジタルスレッド」を形成できます。これは、設計・生産・販売の全プロセスを連携するデジタル基盤であり、データの一貫性を保ちながら、部門間の連携を強化します。

PLM(製品ライフサイクル管理)を活用することで、CAD(コンピューター支援設計)のデータを単なる設計情報にとどめず、企業全体の戦略的な資産として最大限に活用できます。

CADの可能性を最大限に引き出すCentric PLM

CAD(コンピューター支援設計)とPLM(製品ライフサイクル管理)を組み合わせることで、製品の設計や開発のプロセスは大きく進化します。CAD(コンピューター支援設計)の精度と、Centric SoftwareのオールインワンソリューションであるCentric PLMを活用すれば、製品の市場投入を加速し、収益性の高い製品を生み出し、利益を最大化できます。

さらに、リアルタイムで全部門に最新情報が共有されるため、エラーを最小限に抑え、業務の効率化が促進されます。この強力な連携により、競争が激化する小売市場でも柔軟に対応し、常に優位性を維持することが可能になります。