デジタル製品パスポートとは?日本企業に求められる新たな基準

かつては年次報告書の一部として扱われていた「環境への配慮」や「CSR」は、いまや企業の中核戦略へと進化しています。

サステナビリティへの関心が世界的に高まる中、企業には、製品の環境負荷や資源の使い方まで含めた“透明性のある情報開示”が求められています。

EUでは「欧州グリーンディール(European Green Deal)」のもと、2050年までに気候中立の実現を目指しており、その中心的な取り組みのひとつがDPP(デジタル製品パスポート)です。製品情報をデジタルで一元管理し、原材料から廃棄までのライフサイクル全体を可視化することで、環境負荷の低減と持続可能なビジネスを推進します。

複数の調査では、消費者の半数以上が「環境への配慮」を購買基準のひとつとして重視しており、サステナビリティが企業価値や競争力を左右する時代になっています。

こうした動きは今後、日本企業にも影響を及ぼすことが予想されており、グローバル市場で競争力を維持するためには、早期の理解と対応が求められます。本記事では、DPP導入の背景とそのビジネス的意義、そして今後日本企業が備えるべき戦略について解説します。

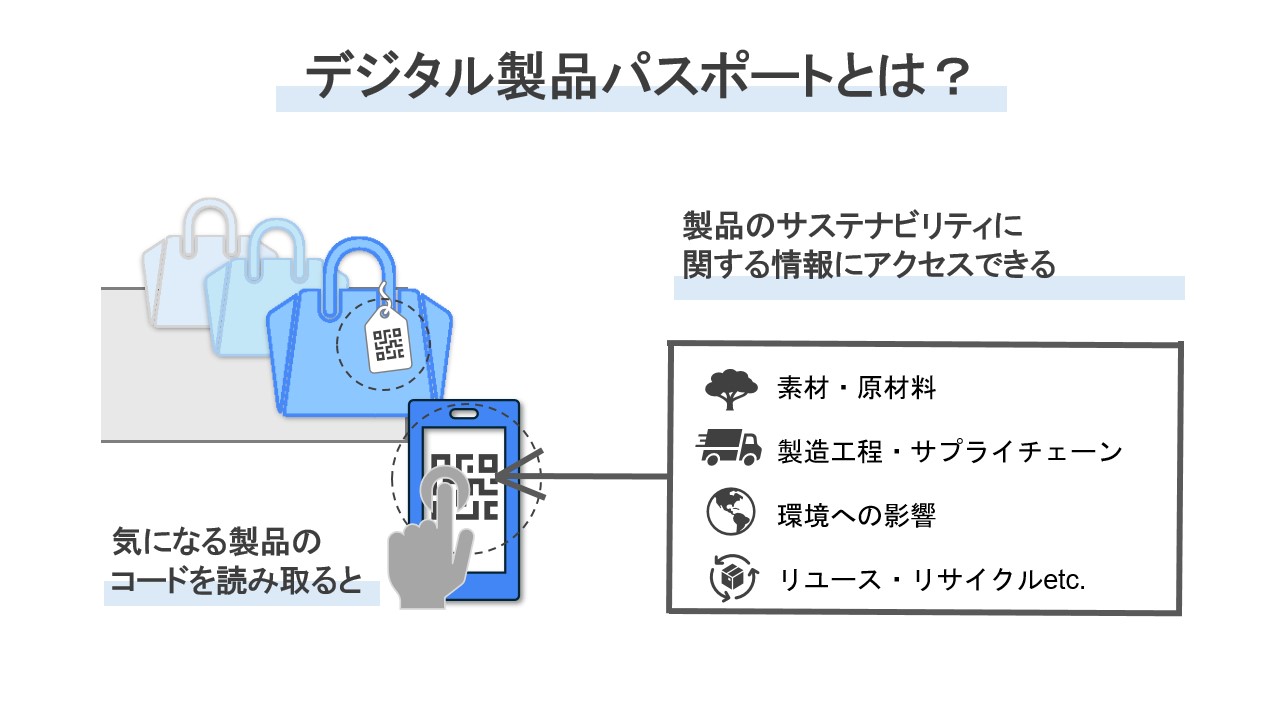

デジタル製品パスポートとは?

デジタル製品パスポート(DPP/Digital Product Passport)とは、製品の素材、製造工程、環境への影響、リサイクルの可否といったサステナビリティに関する情報を、デジタル上で一元管理、共有する仕組みです。

二次元コードやNFCタグを通じて、消費者・企業・行政機関が同じ情報にアクセスできるようにし、製品の透明性を高めながら、信頼性の高いサプライチェーンの構築を可能にします。

DPP(デジタル製品パスポート)は、EUが2024年7月に施行した「持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR/Ecodesign for Sustainable Products Regulation)」の中核を担う仕組みとして位置づけられています。製品のライフサイクル全体を通じて環境負荷を低減し、循環型経済/サーキュラーエコノミーの実現を目指すことを目的としています。(出典:GS1 Europe「Digital Product Passport」)

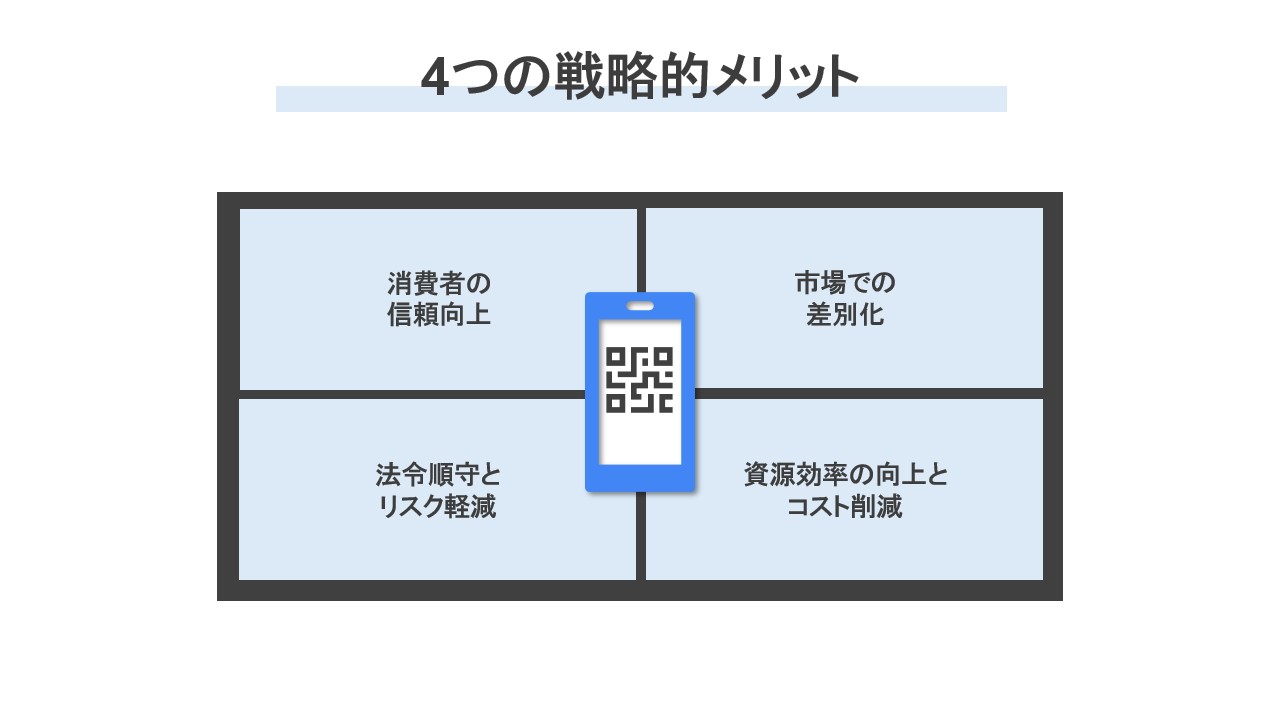

デジタル製品パスポート戦略的メリット

DPP(デジタル製品パスポート)は、循環型経済の実現を支えると同時に、企業の競争力を高める戦略的な仕組みとして注目されています。製品設計の段階からサステナビリティを取り入れることで、透明性と説明責任を強化し、ブランド価値を高める新たな機会を生み出します。

特に次の4つの観点で、企業に大きなメリットをもたらします。

1. 消費者の信頼向上

製品の原産地や素材構成、環境フットプリントを明確にすることで、消費者は信頼性の高い情報に基づいて購買判断ができるようになります。

この透明性の向上は、ブランドへの信頼を強化し、長期的な顧客関係の構築にもつながります。グローバル・マーケティング・リサーチ会社Ipsosの調査によると、76%の消費者が「サステナブルなブランドを支持したい」と回答しており、DPP(デジタル製品パスポート)はその期待に応える重要な仕組みといえます。(出典:Public Inc.「Shoppers Want to ‘Do Good’ But Brands Are Missing the Mark」)

2. 市場での差別化

DPP(デジタル製品パスポート)は、企業のサステナビリティへの取り組みを可視化することで、他社との差別化を可能にします。世界各国で会計、税務、コンサルティングなどのプロフェッショナル・サービス事業を展開するErnst & Youngの調査によると、世界の消費者の43%が「社会に貢献する企業から購入したい」と回答しており、64%が「社会のためになるのであれば行動を変える用意がある」としています。消費者は価格や利便性だけでなく、「企業の姿勢」や「社会的価値」を購買判断の基準として重視しているということです。DPP(デジタル製品パスポート)を活用して自社の取り組みを明確に示すことで、サステナブルな価値観を持つ消費者から選ばれるブランドへと成長できます。(出典:EY「Make sustainability accessible to the consumer」)

3. 法令順守とリスク軽減

サプライチェーンが複雑化する中、環境・社会に関する規制への対応は企業にとって避けられない課題となっています。DPP(デジタル製品パスポート)は、製品データを一元管理・追跡することで、ESG(環境・社会・ガバナンス)要件への対応を効率化し、経営の透明性と信頼性を高めます。Ernst & Youngの調査では、投資家の約78%が「短期的な利益よりもESGへの取り組みを優先すべき」と考えている一方で、実際にそれを実行できている企業は55%にとどまると報告されています。この結果は、ESG対応が投資家との信頼構築において重要な要素であることを示しています。DPP(デジタル製品パスポート)を活用することで、企業は規制遵守と同時に、投資家からの信頼を獲得し、長期的な企業価値の向上につなげることができます。(出典:EY「Businesses and investors at odds over sustainability efforts」)

4. 資源効率の向上とコスト削減

DPP(デジタル製品パスポート)は、製品の設計・製造・流通・リサイクルといったライフサイクル全体の情報を統合し、環境負荷を可視化します。これにより、企業は原材料の使用状況を分析・最適化し、無駄を削減できます。また、リサイクル業者との情報共有が容易になり、再資源化を効率的に進めることが可能です。原材料費が製造コストの約40%を占めるとされており、DPP(デジタル製品パスポート)の導入は環境負荷低減とコスト削減の両立を実現します。(出典:FitReach「Resource Efficiency」)

デジタル製品パスポート規制の拡大が日本企業に与える影響

DPP(デジタル製品パスポート)は、EU市場で販売されるすべての製品を対象としており、欧州域外の企業も例外ではありません。つまり、EU内で製品を流通させる企業は、本社所在地に関係なく、DPP(デジタル製品パスポート)の要件を満たすことが求められるのです。

DPP(デジタル製品パスポート)の適用範囲は「新循環型経済行動計画(New Circular Economy Action Plan)」に基づき、今後さらに多くの業界へ拡大していく見通しです。すでに、以下の分野では導入に向けた取り組みが進んでいます。

- バッテリー

- 自動車

- ファッション・アパレル

- エレクトロニクス

- プラスチック

- 建設

- 化学製品

これらの産業から段階的に対象が広がり、最終的にはEU市場で流通するあらゆる製品にDPP(デジタル製品パスポート)が適用されることを目指しています。

このように、DPP(デジタル製品パスポート)規制の影響は今後さらに拡大し、欧州だけでなく、日本の産業やサプライチェーンに波及していくと考えられます。

デジタル製品パスポートにおけるデータの重要性

サステナブルな社会の実現に向け、世界では循環型経済への転換が求められています。しかし、「持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)」によると、世界全体の資源循環率はわずか7.2%まで低下しています。(出典:WBCSD「Achieving a Circular Economy Using Data-Sharing Tools like the Digital Product Passport」)

この課題を打開する鍵となるのが、データです。製品に関する正確で最新のデータを共有できるシステムこそが、循環型経済を支える土台となります。

DPP(デジタル製品パスポート)は、単なる規制対応のツールではありません。製品の設計から製造、流通、使用、リサイクルに至るまで、サプライチェーン全体をつなぐ「データ共有のハブ」として機能します。これにより、企業は製品に関する情報を可視化し、資源の再利用やリサイクルを促進する新しい価値連鎖を構築できます。

DPP(デジタル製品パスポート)が真に機能するためには、信頼性・相互運用性・透明性を兼ね備えたデータ基盤が欠かせません。製品データが統一されたフォーマットで保存・更新され、関係者間で容易に共有できることで、よりサステナブルで効率的なものづくりが実現します。DPP(デジタル製品パスポート)の中心にあるのはデータです。データを正しく収集し、共有し、活用することが、循環型経済への移行を加速させる最も重要な要素となっています。

PIMとDPPがつくる新しい基盤

消費者がサステナビリティの透明性を求める今、製品に関する情報を「可視化」することがブランドへの信頼につながっています。DPP(デジタル製品パスポート)は、製品のライフサイクル全体の情報を統合し、サステナブルで責任ある生産と流通を実現する仕組みです。その基盤となるのが、PIM(商品情報管理)です。PIM(商品情報管理)は、製品仕様や素材などのデータを正確かつ一貫して管理し、各システム間で標準化・共有を可能にします。これにより、DPP(デジタル製品パスポート)に必要な情報を正確に整合させ、企業全体で透明性と信頼性を高められます。

PIM(商品情報管理)は、製品データを正確かつ一貫した形で管理するための基盤として機能します。製品仕様や素材、部品といった情報を統合し、常に最新で信頼性の高い状態に保つことができます。また、販売チャネルや社内システム間でデータを標準化し、どこからでも同じ情報を参照できる環境を整えます。さらに、製品の改良や仕様変更の履歴を追跡できるため、過去のデータを正確に比較・参照することも可能です。

ERP(企業資源計画 )やPLM(製品ライフサイクル管理)などの他システムと連携できる点もPIM(商品情報管理)の強みです。複数の情報源から自動的にデータを収集・統合し、DPP(デジタル製品パスポート)に必要な情報を確実に整合させます。加えて、データガバナンス機能により品質基準やアクセス制御を徹底し、信頼できる情報のみが共有される仕組みを構築します。

関係者はこの一元化されたデータに安全にアクセスでき、共同で内容を更新・改善できるため、部門を超えたコラボレーションも促進されます。

また、PIM(商品情報管理)は高い拡張性を備えており、大量で複雑な製品データにも対応可能です。将来的にDPP(デジタル製品パスポート)の要件やサステナビリティ関連の規制が進化しても、柔軟に適応できます。

このように、PIM(商品情報管理)は単なるデータ管理ツールではなく、サステナブル経営を支える戦略的なデータ基盤として、企業の透明性、信頼性、そして競争力を高める重要な役割を果たします。

Centric PIMがもたらす透明性と競争力

Centric SoftwareのPIMは、製品データを一元管理し、DPP(デジタル製品パスポート)標準に沿って、正確かつ信頼性の高い情報を共有します。また、ERP(企業資源計画)やPLM(製品ライフサイクル管理)などの他システムともシームレスに連携し、社内全体で統一されたデータ活用を実現します。

さらに、Centric PIM™は高い拡張性を備え、新たなサステナビリティ指標や規制改定にも柔軟に対応可能です。これにより、DPP(デジタル製品パスポート)対応を単なる「義務」ではなく、企業成長を支える「チャンス」へと変えることができます。

Centric PIMの導入により、国際的なサステナビリティの潮流に的確に対応しながら、透明性の高い経営とブランド価値の向上を同時に実現できます。